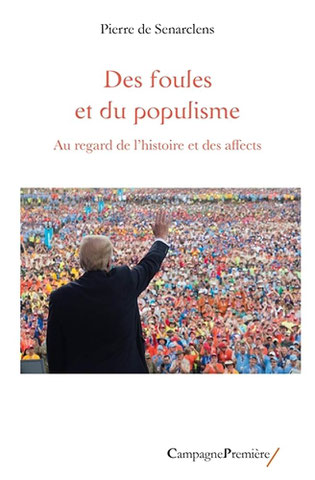

In der März-Ausgabe 2025 der Zeitschrift Quinzaines, Lettres, Arts et Idées findet sich ein lesenswerter Beitrag über die Verbindung von Psychoanalyse und Politik. Unter dem Titel Le populisme à la lumière de la psychanalyse diskutiert Christophe Solioz die jüngste Publikation des Genfer Politikwissenschaftlers Pierre de Senarclens, Des foules et du populisme. Au regard de l’histoire et des affects (Campagne Première, 2024).

De Senarclens geht darin der Frage nach, wie sich das Wiedererstarken populistischer Bewegungen im 21. Jahrhundert erklären lässt, wenn man nicht nur die klassischen sozialhistorischen Faktoren – ökonomische Krisen, politische Polarisierung, Identitätsfragen – betrachtet, sondern auch die Ebene der Affekte und unbewussten Prozesse einbezieht.

Christophe Solioz fasst den Ansatz prägnant zusammen:

„L’originalité de ce livre est de compléter les approches classiques par une réflexion sur les pulsions et les émotions que mobilise la politique, au juste motif que l’analyse des processus historiques et des mouvements sociaux s’appauvrit en faisant l’économie de ces réalités psychiques, surtout lorsqu’elle se contente d’un récit événementiel ou d’une sociologie sans profondeur psychologique, sans reconnaissance des secrets et des ruses de l’inconscient.“ (Quinzaines, Nr. 126, 2025, S. 20)

Besonders aufschlussreich ist das Kapitel zur Psychologie der Massen, in dem Senarclens die Klassiker Gustave Le Bon, Gabriel Tarde und Freud diskutiert. Er erinnert daran, dass Freud in seiner Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921) die Dynamik der Gefolgschaft als eine Art Regression beschrieben hat: Massen lösen innere Spannungen, indem sie Aggressionen auf Außengruppen projizieren und sich an der idealisierten Führungsfigur orientieren. Solioz hebt hervor, dass de Senarclens hierin einen Schlüssel zum Verständnis gegenwärtiger populistischer Bewegungen sieht, die oft von Projektion, Feindbildproduktion und einem „Kult der Persönlichkeit“ geprägt sind.

Darüber hinaus greift de Senarclens auch aktuelle klinische Beobachtungen auf: die Zunahme von Borderline-Symptomen, Identitätsunsicherheiten und narzisstischen Verletzbarkeiten, die in ihrer gesellschaftlichen Dimension eng mit populistischen Diskursen verwoben sind. In dieser Perspektive erscheinen populistische Bewegungen als kollektive Antworten auf Verunsicherungen, die sich nicht nur politisch, sondern auch psychisch erklären lassen.

Schon in seinem früheren Buch Nations et nationalismes (2018) hatte de Senarclens betont, dass die Psychoanalyse einen unverzichtbaren Beitrag zum Verständnis kollektiver Identitätsbildung leisten kann. Er verwies darauf, dass Freud selbst in einer Epoche lebte, die von Nationalismus geprägt war, und dass seine Reflexionen über Kulturideale, religiöse Illusionen und die Dynamik der Masse auch heute wichtige Schlüssel zum Verständnis politischer Bewegungen bieten.

Die Verbindung von Psychoanalyse und Politikwissenschaft, wie sie Pierre de Senarclens vorschlägt, öffnet einen Raum, in dem Politik nicht nur als rationales Kalkül, sondern auch als Schauplatz unbewusster Dynamiken verstanden werden kann. Für Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker bietet dies die Möglichkeit, gesellschaftliche Prozesse nicht als bloße Kulisse der Klinik zu begreifen, sondern als Kräfte, die unsere Praxis und unsere Begriffe immer wieder herausfordern. Moritz Senarclens de Grancy